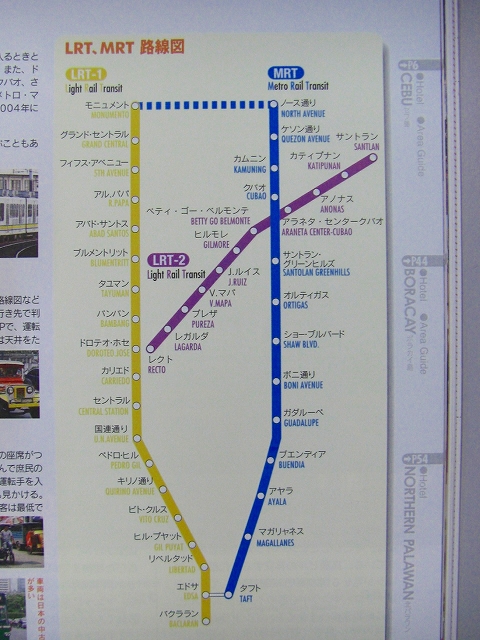

2月15日、仕事上関係のある人物のお母さんの葬儀に参列した。この人のお姉さんは某有名大学のオーナーに嫁いでおり、そのオーナーの義理の母の葬儀ということになる。要はフィリピンのお金持ち一家の葬儀というわけでパラニャケの立派な葬儀場の1階を借り切って行なわれた。 葬儀場の中は献花で埋め尽くされていた。有名大学のオーナーの母親だからフィリピン商工会議所などをはじめ100本を越す献花が所狭しと並べられていた。 葬儀はいろいろな人が挨拶や歌を歌ったり、あるいは写真をスクリーンに映し出し、亡き母との思い出がつづられていた。おひつの横には等身大の像(写真)がおかれ、たったの1~2日の内に大変な準備が行なわれ、さぞかし忙しかっただろうと想像される。これが最近のお金持ちの葬儀のトレンドなのだと感心した。 最近はジープニーに乗るのが趣味になり(実は車が故障しているので)、葬儀のあったパラニャケからジープニーを3回乗り継いでマカティに帰ってきた。ジープニーに乗ると今まで見えなかった街並みが見えてマニラを再発見をするようで楽しい。この日はジープニーの乗り換えのため、EDSA通りとサウス・スーパー・ハイウエイが交差する高架橋の下を歩いた。もともとEDSA通りとハイウエイさらにその脇を通る国有鉄道と、主要な交通の交差点ということで複雑な立体交差だったところにさらにスカイ・ウエイと高架鉄道のMRTが加わって大規模な4階建ての立体交差となってしまったのだ。 このような国の所有地でかつ高架下のスペースという好立地となると、たちまちの内にスコーター・エリア(スラム街)になってしまうのが通例だが、ここは噴水や植物を植えてこぎれいな公園になっている。しかしもともと人通りがあまりないところなので、閑散としていた。公園をつくったのはきっとスコーター締め出しの口実なのだろう。 ハイウエイ沿いに走る国有鉄道の両側にはスコーターが建ち並びマニラの恥とまで言われていた。最近その立ち退きが実現し、線路の両側は清々したものになっていた。しかしこの国有鉄道はほとんど使われておらず途中で線路も途切れ、駅には人影もなく、たまにみる列車も おんぼろで、とても実用に供しているとは思えない。 その証拠に線路の上に昼寝をしている子連れの女性がいた。もともとここの住民で線路をまくら代わりにしていたのだろう。枕が替わると眠れないというので、ここにやってきて昼寝をしているのか。高架橋の下は陽もあたらず心地が良いのだろう。この人たちの葬式は一体どんなものなのだろうか、一度位参列してみたいものだ。